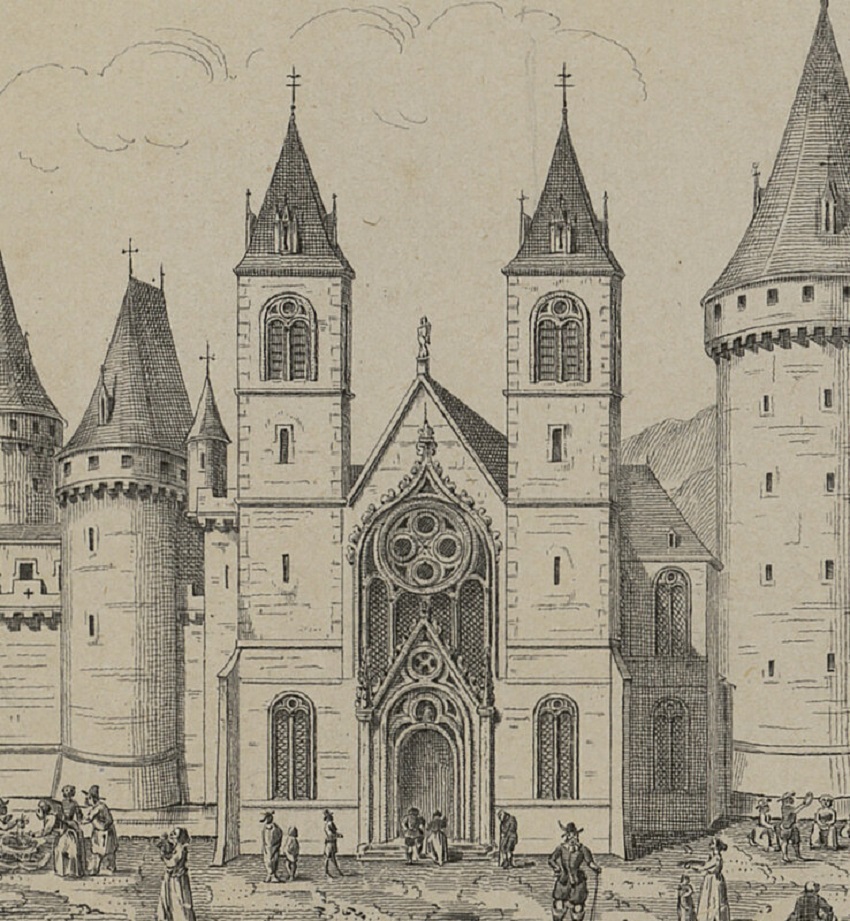

C’est le patron des chevaliers, des cavaliers et de presque tous ceux qui travaillent avec des chevaux. Inutile donc de préciser qu’avant l’apparition de l’automobile, son culte était particulièrement populaire. Il suffit d’ailleurs de songer que la collégiale qui jouxtait l’aile Sud du Palais ducal de Nancy était dédiée à Saint Georges. La Ville de Metz possédait elle aussi, Rue Chambière, une église dédiée à ce saint et l’un des premiers ponts à avoir été bâti sur la Moselle n’est autre que le Pont Saint-Georges. Même la petite bourgade de Briey avait vu s’ériger en l’an 1331, une collégiale dédiée à Saint Georges.

Soldat de profession, Georges serait né en Cappadoce, en actuelle Turquie. Les légendes nous rapportent qu’un jour, le cavalier serait arrivé à Silène, ville de Lybie alors en proie à un cruel dragon qui, un peu comme le Graoully messin, avait coutume de dévorer quelques jeunes gens chaque matin. Voyant cela, Georges aurait transpercé le monstre de sa lance acérée, empêchant ainsi la fille du roi local de finir dévorée. Ce récit, évidemment mythologique, explique que le saint soit généralement représenté sur un cheval blanc, symbole de pureté, en train de terrasser un dragon. Une scène qui d’ailleurs n’est pas sans rappeler celle du cavalier à l’anguipède qui orne depuis l’Antiquité le sommet de la Colonne de Merten à Metz. Converti au christianisme, Georges est décapité sur les ordres de l’Empereur Dioclétien le 23 avril de l’an 303.

En Lorraine, son culte a longtemps joui d’une certaine popularité. Ainsi, l’eau de la fontaine Saint-Georges de Maulan, en Meuse, était censée guérir des coliques. Dans les Vosges, le saint cavalier était censé protéger les troupeaux des attaques de loups. Les bergers avaient d’ailleurs coutume de réciter l’invocation suivante :

« Je mets mes bêtes en pâture. Je suis devant et derrière, Dieu au milieu qui les garde de tous côtés. Saint Georges ferme la bouche aux bêtes mauvaises. Saint Jean leur ferme les jambes de devant. Saint Michel celles de derrière. Allez-vous-en, à la garde de Dieu ! »

A Metz, il paraît qu’au Moyen-âge une curieuse procession avait coutume de partir de la cathédrale pour se rendre jusqu’à l’église dédiée au patron des chevaliers. Dans le cortège figuraient l’effigie du saint, ainsi qu’une jeune fille censée représentée la cité messine, jamais violée. Quand le cortège arrivait sur le Pont Saint-Georges, l’un des chanoines de la cathédrale s’arrêtait pour bénir les eaux de la Moselle. Cette coutume presque païenne semble s’être perdue dès le XVIème siècle.

A Nancy en revanche, le saint jouait un tout autre rôle. Dans son ouvrage intitulé Saints et saintes tutélaires de Lorraine, Georges L’Hôte nous apprend en effet que les gens du pays de Dieuze qui devaient se rendre à Nancy avaient coutume d’utiliser la figure du saint pour dissuader les enfants d’accompagner les adultes à la ville. Ces derniers prétendaient que pour entrer dans la capitale ducale, il fallait immanquablement baiser le postérieur de la statue de Saint Georges qui orne la porte éponyme, du côté de l’Orient. L’auteur ne dit pas si cette farce était répandue ni d’ailleurs si elle était efficace.

On terminera simplement cette petite notice en rappelant que la Saint-Georges marquait aussi un repère essentiel dans le calendrier paysan d’autrefois. Nos ancêtres avaient en effet coutume de renouveler leurs baux de fermage chaque 23 avril. Et si un vieux proverbe disait encore qu’à la Saint-Georges, il fallait semer son orge, pour la plupart des agriculteurs, ce jour et ses gelées possibles restent un redoutable cap à franchir.